Zwischen Anspruch und Alltäglichkeit: Konzeptuelle und unterrichtspraktische Perspektiven auf eine inklusive Diagnostik

Between conceptual standards and school routines: Theoretical and practical perspectives on inclusive diagnostics

DOI:

https://doi.org/10.21248/qfi.75Schlagworte/Keywords

Inklusion, Diagnostik, formatives Assessment, alternative Leistungsdiagnostik, Response-to-Intervention, Inclusion, diagnostics, formative assessment, alternative assessment, response-to-interventionZusammenfassung

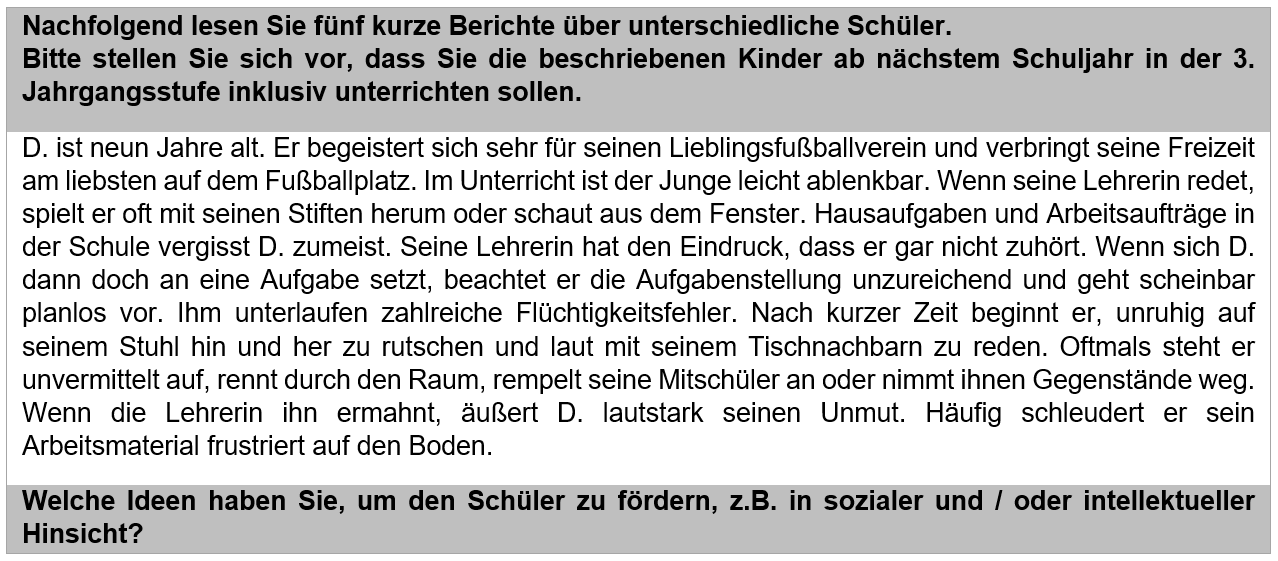

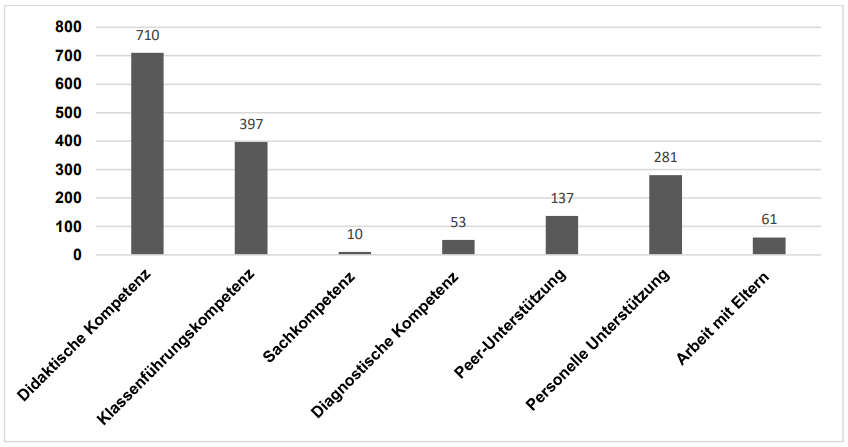

Die Frage nach der Qualifikation von Lehrkräften in puncto Diagnostik stand in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt im Fokus bildungswissenschaftlicher und bildungspolitischer Diskussionen. Aktuell wird schulische Diagnostik insbesondere vor dem Hintergrund einer inklusiven Umgestaltung des Schulwesens verstärkt und durchaus kontrovers diskutiert. Der vorliegende Artikel eruiert Stellenwert und Konzeptualisierungen einer inklusionsorientierten Diagnostik. Unterschiedliche in der Literatur dargestellte Zugangsweisen zu einer Diagnostik in inklusiven Lernkontexten werden beschrieben und mit anderen Formen der Diagnostik in Bezug gesetzt. Die anschließend präsentierten empirischen Befunde eruieren den Stellenwert und das Verständnis diagnostischen Handelns unter 125 praktisch tätigen Lehrer*innen. Anhand von fünf Fallvignetten, die unterschiedliche Lernende in inklusiven Lernkontexten porträtierten, generierten die teilnehmenden Lehrpersonen Förderanregungen. Die zu Tage tretenden Auffassungen von Diagnostik in inklusiven Lernsettings werden diskutiert und mit theoretischen Konzeptualisierungen einer unterrichtsbegleitenden Diagnostik in Bezug gesetzt.

Abstract

Teacher qualification with respect to diagnostics has been in the focus of educational science and educational politics since several decades. Recently, there is an increasing interest but as well a growing controversy concerning diagnostics in inclusive education. Therefore, the present article investigates the relevance and heterogeneous conceptions of diagnostics for inclusive school settings. The text describes different approaches to inclusive diagnostics found in scientific literature and compares them to other forms of diagnostics. Subsequently, an empirical study is presented which analyses the perspectives of 125 teachers on diagnostic activities in inclusive classrooms. After reading five case vignettes that portrayed learners with special educational needs, the participants generated ideas to support the individual child. Their ideas about diagnostics in inclusive learning contexts are discussed and compared to theoretical conceptions (e.g. formative assessment).

Veröffentlicht

Ausgabe

Rubrik

Lizenz

Copyright (c) 2022 Henrike Kopmann

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International.